プロコラ(PROCOLLA)は、建設現場にとって重要な工程作成や工事情報の整理業務を、生成AIの活用によって効率化する「AIクラウド工程管理システム」です。

これまで現場の工程管理は、Excelや紙ベースの管理が主流で、情報の属人化や共有の遅延、急な設計変更や本社・協力会社との連携の停滞などが課題となってきました。

これらの課題の解決を目指し、生成AIをベースに開発されたシステムがプロコラです。

プロコラの概要や機能、メリット・デメリット、導入の流れ、総合的な評価について解説していますので参考にしてください。

施工管理アプリ選びでお悩みの担当者へ

工程管理/表、タスク管理、工事写真/黒板、図面共有/管理、日報/報告書など、

現場TECHが厳選したおすすめ製品の資料をまとめてダウンロードいただけます。

【特典】19製品比較表エクセル資料も無料プレゼント!

プロコラとは

プロコラは、株式会社Arentによって2025年8月に発売されています。

大手ゼネコンの大林組の開発協力を受けて、現場への高い実用性を実現したシステムです。

プロコラの特徴を以下にまとめました。

- クラウドの活用で共同編集がリアルタイムで行える

- 手間だった工程表の修正がAIの支援で簡単にできる

- プレビューから直接印刷できて面倒な調整が不要

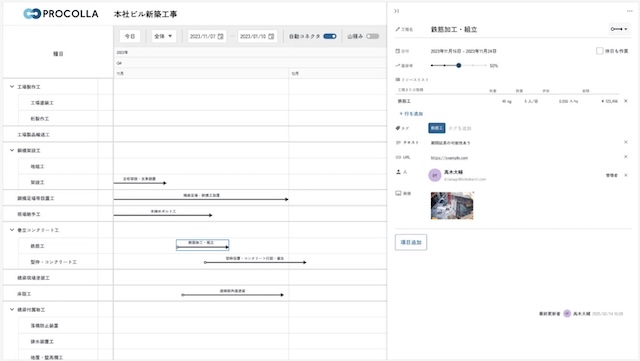

- マスタ工程と詳細工程を同一画面で作成可能

- AIが過去データから工程表の原案を自動生成

- 現場の負担なく工程実績を自動で蓄積

新機能として、イナズマ線機能、リソース登録機能、山積み・山崩し機能が実装されました。

また、APIで既存ツールと連携し、さらなる品質向上と省力化が可能です。

運営元『株式会社Arent』について

プロコラの運営元である株式会社Arentは、「暗黙知を民主化する」をミッションに掲げ、建設DXを推進するDXのスペシャリスト集団として評価されています。Arentの概要を表にまとめました。

| 会社名 | 株式会社Arent |

|---|---|

| 所在地 | 東京都港区浜松町2-7-19 KDX浜松町ビル3階 |

| 役員 | 代表取締役社長 鴨林 広軌 |

| 設立 | 2012年7月2日 |

| 資本金 | 8億11百万円 |

| 事業内容 | 建設業界を中心としたDXコンサルティング、システム開発、システム販売 |

業務効率化に繋がるプロコラの機能

プロコラは、現場の施工管理の重要項目である工程管理を軸として、現場管理業務全体の効率化を実現するための工程管理システムです。

プロコラの機能が業務の効率化に、どのように繋がるのかを解説します。

工程表作成の効率化

プロコラは、生成AIの支援により、属人的な経験や練度などに影響されていた工程表作成の効率化が可能です。

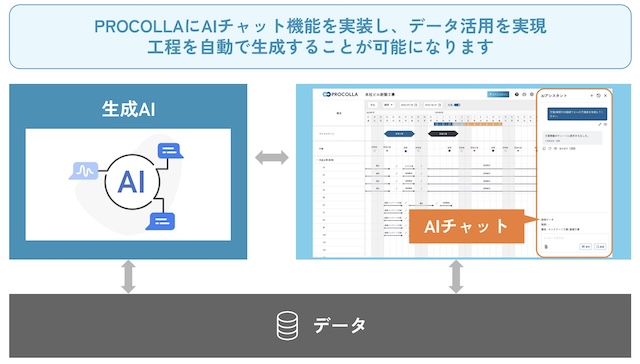

生成AIによる工程表の自動生成

現場の仕様書などの関係資料や過去工事のデータを基に、AIが工程線の作成から、工程の構成や順序まで提案します。

同様に、朝礼や報告資料で伝えるべき内容もAIが原案を自動で作成します。

誰でも使える直感的な操作で作成

マウス操作とドラッグ&ドロップが中心なので、Excel感覚で誰でも工程表の作成が可能です。

また、チャット画面から言葉で指示して操作することもできます。

リアルタイムで同時編集

工程表への同時アクセスが可能で、複数人での同時編集に対応しているため、情報共有の円滑化が実現します。

文字かぶりなど調整不要な印刷機能

レイアウトや引き出し線の自動調整、テンプレート機能による紙出力、タグ付けによる必要な工程だけの表示、出力などが可能です。

経験則ではなくデータによる工程作成

これまでの工程作成では、経験や勘に頼った経験則が作成に大きく影響する傾向がありました。

また、Excelや手作業での数量再計算、工程日数変更のたびの山積み・リソース配分の手直しなどが担当者の負担となっています。

プロコラは、このような点を生成AIの活用で大幅に効率化し、データによる工程作成を実現します。

リソース登録機能

歩掛、金額、物量、投入数量、進捗率などを工程ごとに登録できて、その情報は自動でデータベースに蓄積されます。

登録画面では、歩掛や数量を直感的に入力でき、入力内容はデータベースに即時に反映されます。

これまでのようなExcelでの再入力作業は不要です。

誰もが同じ基準で、経験則ではなく、データを根拠とした工程を作成できます。

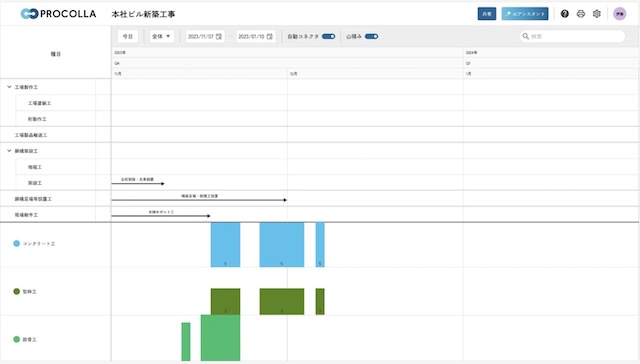

山積み・山崩し機能

プロコラは、登録されたリソース(建設現場に関わるヒト、モノ、カネ、情報)を基に山積みを自動表示します。

変更後の山積みも即座に再描画されるので、全工程の過不足を一目で把握できます。

これにより、作業負荷の偏りやリソース不足を瞬時に発見でき、手戻りのない管理が可能です。

結果として、経験則や練度に頼る属人化を避けることができるので、全社での共有・分析がスムーズに行えます。

最適なマネジメントを実現

プロコラは、現場業務の工程管理を軸として、業務の全般的な一元管理が可能です。

さらに、既存システムとの連携もできます。

これらの機能は、建設現場の最適なマネジメントの実現に繋がります。

データの一元管理機能

リソース登録データをデータベースに蓄積し一元管理することで、各現場の暗黙知(勘、コツ、ノウハウ)を形式知(文章、マニュアル)として標準化して再利用することが可能です。

リソース登録の過程においてもAIアシスタント機能が発揮され、見積書などからリソースを自動で登録できます。

このデータは、過去工程データとしてリソース情報に蓄積され、以降のAI活用時の精度向上に貢献し最適なマネジメントに繋げます。

既存システムとの連携機能

建設現場のマネジメントでは、既存システムと連携することで最適なマネジメントが可能になりますが、プロコラは、既存システムとの連携機能においても卓越しています。

各社の受発注管理システムとAPI連携させれば、資機材の搬出入スケジュールをプロコラ上で可視化できます。

BIM(統合データベースシステム)情報から工事物量や歩掛情報を読み取ることで、プロコラ上に工程線の自動生成が可能です。

既存のプロジェクト管理ツールとのAPI連携では、タスクステータス(作業の現段階)をバーチャートとして作表することができます。

プロコラは工程表の作り込みの自由度が高いため、建設現場だけでなく、エンジニアリングスケジュールや調達スケジュールの管理に活用できるのも大きな特徴です。

プロコラの料金・価格

プロコラの開発パートナーである大林組では、2025年4月よりプロコラを建築工事現場にて試行運用しています。

その結果、現場での業務効率化が進み、工程管理に関する作業時間を約20%削減できる見込みが確認されました。

このプロコラの導入に係わる料金・価格について解説します。

| 初期費用 | 要問い合わせ |

|---|---|

| 月額費用 | 要問い合わせ |

| 無料トライアルの有無 | ◯ |

運営元のArentは、工程管理を単なる計画表ではなく、現場業務のハブ(中枢)と再定義しています。

そのため、顧客ごとの業務の規模や内容により費用見積が異なるため、金額を明確にしていないと考えられます。

プロコラのメリット・デメリット

工程管理に生成AIを活用し現場管理業務を効率化する、プロコラのメリット・デメリットについて解説します。

プロコラのメリット

まず、プロコラ導入により、どのようなメリットを得られるかについて説明します。

建設業界の少子高齢化に対応

建設業界では、従前より就労者の少子高齢化が危惧されてきました。

生成AIを活用したプロコラを導入することにより、業務の属人化を回避して効率化するため、人的負担を軽減できます。

プロコラは現場支援型のスマート工程ソフトであり、幅広い業務に寄り添う形で設計されているので高度な支援が可能です。

若手技術者に向けて現場管理業務を担うハードルを低くすることができます。

働き方改革に大きく貢献できる

プロコラは生成AI、クラウド、リアルタイム編集などの最新技術によって業務を効率化するとともに、現場・本社・協力会社間で工程管理を軸とした協業体制を実現させます。

これにより、現場に関わる各部署において作業時間が短縮します。

特に問題視されてきた現場管理者の長時間労働を削減し、働き方改革に大きく貢献できる工程管理システムです。

効率化による顧客満足度の向上

AIを活用した精度の高い工程管理により、発注サイドからの設計や工程の変更に素早く対応できます。

さらに、安定的に工期の厳守や品質の確保が保たれるため顧客満足度が向上します。

また、工程データや工事情報の蓄積は、建設会社としての企業価値を高め、競合他社との差別化が可能です。

プロコラのデメリット

次に、生成AIを活用したプロコラのデメリットについてです。

初期投資が必要

生成AIを活用したプロコラだけでなく、建設現場の業務を効率化するシステムの導入には初期投資が必要になります。

システムの導入費用、システムのカスタマイズ、ITインフラの整備などの費用です。

これらの費用のほか、担当者の研修や導入による業務フローの変更なども考慮しなければならないでしょう。

導入後のアップデート

初期投資だけでなく、システム導入後のアップデートやメンテナンスなど、長期的な維持管理費用が必要になることもあります。

これらのランニングコストに関しては、費用の詳細について運営元と十分な打ち合わせをしておく必要があります。

これらの費用を総体的に合算し、費用対効果を考えて導入を検討すべきです。

プロコラ導入の流れ

プロコラ導入の流れについて、ピンポイントではネット上に公開されてはいません。

ここでは、一般的な施工管理システム導入の流れに準じて記載します。

現状分析と課題の洗い出し、導入目的の明確化など

課題と目的に合ったシステムを選ぶ

システムの内容を報告し社内稟議後に最終的な決定

※システムベンダーとは、システムの運営元や提供者のことです。

カスタマイズやデータ移行、システムテストなど。

必要に応じてデモ利用も可能。

操作方法の周知と効果の検証、運用保守の契約など

プロコラの総合評価

プロコラは、工程管理において生成AIを高度に活用して、業務を効率化し作業時間を短縮します。

それにより、建設業界の少子高齢化や働き方改革への対策に貢献できます。

生成AIの支援による精度の高い工程管理の実現により顧客満足度が向上するので、競合他社との差別化がなされ、企業価値を高めることが可能です。

ただし、プロコラも他のシステム同様、導入や維持には費用がかかります。

一定の業務フローの変更も必要になります。

現状の業務を見直して課題を洗い出し、導入による費用対効果を検討することが重要です。