2021年のウッドショックを皮切りに、建築資材の価格高騰やウクライナ情勢による原料不足、円安や物流費の増加など複数の要因が重なり、2025年も建築資材の価格下落の見通しは厳しい状況です。

この記事では、2025年における建築資材の見通しを解説するとともに、価格高騰の背景にある具体的な原因を掘り下げています。

建設業者がとるべき効果的な対応策や、価格高騰に備えるべきクラウドシステムを紹介しています。

ぜひ最後までご覧ください。

施工管理アプリ選びでお悩みの担当者へ

工程管理/表、タスク管理、工事写真/黒板、図面共有/管理、日報/報告書など、

現場TECHが厳選したおすすめ製品の資料をまとめてダウンロードいただけます。

【特典】19製品比較表エクセル資料も無料プレゼント!

【2025年最新】建築資材の高騰は今後も続く?

近年、建築資材の高騰が大きな問題となっており、その要因は多数あると言われています。

新型コロナウイルスによる世界的な物流の停滞やウッドショックにより、建築資材が安定して調達できない期間がありました。

ウッドショックによる大きな影響を受けたものは、新築住宅の価格上昇や中古住宅価格の値上がりがあります。

ウッドショックの詳しい内容については、下記記事を参考にしてください。

また、「ロシアによるウクライナ侵攻」「アメリカと中国の経済的対立」「円安による輸入資材の価格変動」など、国際情勢や為替相場の変動による影響も受けています。

国土交通省が発表している主要建設資材の価格動向を見てみると、原料高や世界的な需要量の増加、原油高騰が背景となっており、各種資材が高騰。

令和3年と令和4年を比べてみると、鋼材は30%から55%、木材は40%から85%程度高騰しています。

建築工事で必要な生コンクリートやセメントなども、値上げが表明されており、市場においても上昇する見込みと言われています。

参考:国土交通省「最近の建設業を巡る状況について【報告】」上記のことから、今後も建築資材の高騰は続く見込みです。

2025年も建築資材の高騰が続く原因

2025年も建築資材の高騰が続く原因5つを紹介していきます。

- ウッドショック(木材不足)

- アイアンショック(鉄鋼価格の高騰)

- 戦争による物流の混乱

- コンテナ不足・物流コストの上昇

- 円安による輸入コストの増加

上記の順に解説していきます。

ウッドショック(木材不足)

新型コロナウイルスの影響で2021年頃から世界レベルで木材価格が急激に値上がりした現象をウッドショックといいます。ウッドショックの影響により、建築資材の高騰が続いています。

ウッドショックが起きた原因は、下記の通りです。

- リモートワークによる住宅需要の増加

- 木材流通量の低下

- 輸送用コンテナ不足

新型コロナウイルスの影響で世界的にリモートワークが普及し、住宅の需要が加速しました。

輸出用の木材が現地で消費されるようになり、供給が圧迫されたことが原因のひとつです。

また、木材流通量の低下や輸送用コンテナが足りないことで、ウッドショックが起きています。

「新型コロナウイルスの影響がまだ続いているの?」と考える方もいると思います。

しかし、輸入資材の高騰は続いており、元の価格帯に戻っていないデータを見ると、今後も価格高騰が続く可能性が高いと言えるでしょう。

アイアンショック(鉄鋼価格の高騰)

鉄筋コンクリートの建物や基礎工事で使用する鉄鋼も、木材価格と同様に価格が上昇しています。

鉄鋼価格が上昇した要因は、ウッドショックと同様で、住宅需要の拡大と原材料の価格上昇の2つです。

日本は鉄鋼を輸入で賄っているため、供給不足や原材料の上昇により、建築資材の高騰から逃れられないのです。

戦争による物流の混乱

ロシアとウクライナとの戦争により、ヨーロッパを中心とした国際物流に混乱をきたしたことがキッカケで、建築資材の高騰が起きています。

経済制裁のため、資源大国であるロシアから建築資材に関する多くのものが輸入できない状態となりました。

住宅用木材や合板、建物の内装材をロシアからの輸入に頼っていたので、ロシア以外から資源を輸入することによる、価格の急騰が起きている状態です。

ロシア・ウクライナ戦争による物流の混乱は、世界経済に深刻な影響を与えています。

事態の収束の目処は経っておらず、今後も建築資材の高騰は続くでしょう。

コンテナ不足・物流コストの上昇

新型コロナウイルスや戦争の影響により、国際物流が混乱し、コンテナ不足や燃料価格上昇による、物流コストの大幅な増加が原因のひとつです。

新型コロナウイルスの時期は、ステイホームが主流となり物流が活発化したことによる、コンテナ不足が起きました。

コンテナ不足となると、輸送による物流価格が上がります。

また、戦争の影響で石油や天然ガスの供給が減少し、価格が急騰しました。

そのため、物流業者は運送コストを引き上げざるを得なくなり、建築資材の価格にも反映されています。

日本は輸入資材を利用する工事が多く、コンテナ不足や物流コスト上昇の結果を受け、建築資材の高騰が続いているというわけです。

円安による輸入コストの増加

円安の影響で輸入コストが増加していることも、建築資材の高騰が続く原因のひとつです。

円安が進むことで、ドル建てで取引されている建築資材の仕入れ価格が大幅に上昇しています。

日本の建築業界では、木材・鉄鋼・内装建材など、多くの資材を輸入しています。

円安の影響は2025年も続いているため、しばらくは円安によるコスト増加の影響は続くことが予想されています。

建築資材の高騰に対してこれからの対応策

建築資材の高騰は続くことが予想されていますが、これからできる対応策を3つ紹介していきます。

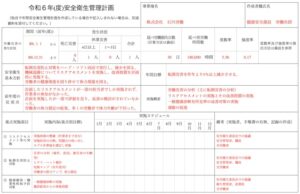

契約方式の見直し

建築資材の高騰に対応するためには、契約方式の見直しが重要な課題です。

契約方式とは、発注者と受注者がどのような契約内容、分担で工事を進めていくかの取り決めのことです。

分離発注方式やCM方式など、さまざまな種類があります。

とくに「物価スライド条項」の適応により、工事期間中の資材価格変動リスクを適切に分配することで、安定した運営ができます。

物価スライド条項とは、長期の建設工事において契約締結後に賃金や物価が大きく変動し、契約金額が不当になった場合に、契約金額の変更を請求できる「工事請負契約書」の条項です。

長期工事の場合、建築資材の価格変動リスクが高くなるため、資材価格の高騰が発生した際にも、発注者と受注者の双方でコストの分配が可能です。

発注者との事前協議により、価格変動リスクの共有化を進めることで建築資材の高騰に対応できるでしょう。

協力会社との連携・調達ルートの変更

建築資材の高騰に対応するためには、協力会社と建築資材の共同購入や資材調達のネットワークを強化し、資材購入に関するコストダウンを図ることです。

複数の調達先を確保することで、特定資材の供給不足や価格急騰時にも柔軟に対応でき、リスク分散が行えます。

また、代替資材の検討や中古資材の活用、サプライチェーンの再構築を進めることで、資材調達時でも安定かつ効率的な調達が可能です。

一般的に中古資材は、新品よりも安く購入できます。資材の種類により価格相場は変動しますが、20%から30%程度安く調達できるため、コスト削減につながります。

購入方法や調達方法を変更することで、建築資材の高騰に対応していくことができるでしょう。

クラウドシステムの導入

最後に紹介する対応策は、クラウドシステムの導入で適正な資材管理を実施することです。

資材管理システムとは、資材管理における購入・保管・消費などの一連の業務を一元管理し、効率的な資材管理を支援するためのITツールです。

建築業界では、工事ごとに使用する資材が違うため、適正な資材量を把握することが容易ではありません。

従来のエクセルや紙ベースの管理だと、記入ミスや報告漏れなどのヒューマンエラーもあり、過剰在庫や在庫不足になることが課題でした。

クラウドシステムを活用することで、資材の在庫状況の把握が簡単に行えるため、資材の過不足が一目で発見でき、円滑な対応が可能です。

建築資材の高騰が起きても資材コストの発生を防ぎ、建築資材の適正管理ができます。

また、複数の拠点で資材を管理している場合でも、在庫情報を一元管理できるため、会社全体の資材調達計画が立てやすくなり、運用の適正化が実現します。

クラウドシステムの導入がまだの企業は、次章で紹介するクラウドシステムを参考にしてみてくださいね。

建築資材の高騰に備えるクラウドシステム3選

建築資材の高騰に備えるクラウドシステム3選を、下記の順に紹介していきます。

- zaico(ザイコ)

- LPRE(エルプレ)

- Aladdin Office(アラジンオフィス)

zaico(ザイコ)

| 機能・できること | 入出庫、発注管理、在庫管理、ロット管理など |

|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 月額費用(税込) | ミニマムプラン:4,378円 ライトプラン:10,780円 proプラン:54,780円 |

| 公式HP | https://www.zaico.co.jp/ |

おすすめポイント

- 入出庫・発注管理・棚卸作業など在庫管理のすべてを担える

- 撮るだけでAIが物品を即座に識別可能

- 最新の在庫情報がスマートフォン・PCでいつでも確認できる

編集部コメント

zaicoは、入出庫から発注・棚卸までの業務を効率化、自動化するクラウド型の在庫管理システムです。

多様な業種や企業規模に対応し、18万社以上の導入実績があり、契約継続率は92%以上と高い満足度を実現しています。

zaicoの在庫確認・検索機能では品番やキーワード検索はもちろんのこと、写真撮影やコードスキャンによる検索、カテゴリーでの絞り込みなども直感的に操作できるため、在庫を探す時間を大幅に短縮できます。

また、写真を撮るだけでAIがデータを識別してくれるので、在庫データの検出から操作までがスムーズに進みます。

大量の商品や類似品のなかからも、AIがデータを特定してくれるので、探す手間を省き、作業スピードと精度の大幅な向上が期待できます。

月額費用は3パターン用意されており、どのプランにも無料トライアルが利用できます。

気になる方は、無料トライアルから操作性・使用感を試してみるとよいでしょう。

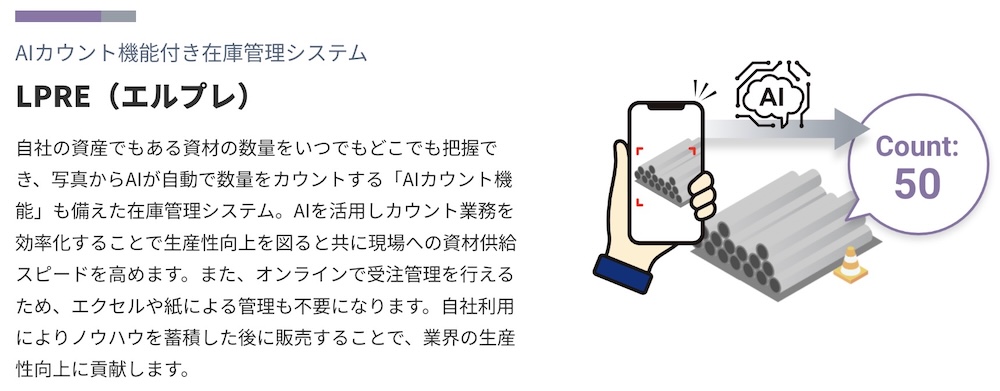

LPRE(エルプレ)

| 機能・できること | 資材管理、顧客管理、棚卸、過入庫管理など |

|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 月額費用 | 要問い合わせ |

| 公式HP | https://lline-group.co.jp/dx/ |

おすすめポイント

- 写真からAIが数量をカウントしてくれる

- 在庫チェックの自動化が可能

- とびや仮設資材に特化したシステム

編集部コメント

LPRE(エルプレ)は、株式会社エルラインが提供する、仮設資材に特化した在庫管理システムです。

株式会社エルラインは、自社で専門工事事業(とび・土工事業など)を手掛けているため、使い勝手のよい機能のみが集約されています。

LPREは、写真を撮るだけで資材の数量を自動でカウントしてくれるAI機能が搭載されています。

AIを活用することで、在庫管理の効率化が進み、生産性向上と現場への資材供給スピードを高めてくれます。

LPRE以外にも、専門工事会社向け経営支援システム「LAPRI(ラプリ)」や建設資材特化型の配送管理システム「LLOGI(エルロジ)」など、さまざまなDXツールを展開しています。

とび・土工事業者や仮設事業に携わっている方におすすめです。

Aladdin Office(アラジンオフィス)

| 機能・できること | 在庫管理、販売管理、棚卸、外部システム連携 |

|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 月額費用 | 要問い合わせ |

| 公式HP | https://aladdin-office.com/ |

おすすめポイント

- 在庫管理に必要な機能を標準装備している

- 業務や業態に合わせた豊富なオプション機能が用意されている

- 豊富な外部システムとの連携が可能

編集部コメント

Aladdin Office(アラジンオフィス)は、在庫管理に加えて販売管理・生産管理を統合したシステムです。

建築業界の業務課題・要望を解決するための機能が標準装備されており、企業ごとに応じた柔軟なカスタマイズ性も魅力です。

主な特徴として、「販売管理」「請求」「プロジェクト管理」などの幅広い業務を1つのシステムで一元管理できることです。

なお、多言語対応や外部システムとの連携も可能で、海外に展開している企業や外国人労働者が在籍している企業にも適応します。

また、365日対応している手厚いサポート体制が整っているため、導入後のトラブル発生の際も迅速に対応してくれます。

在庫管理に滞らず、販売やプロジェクト管理を統合したシステムを探している企業におすすめです。

【厳選】おすすめ施工管理アプリの資料をまとめてダウンロード!

\ カンタン30秒で複数サービスを比較 /

工程管理/表、タスク管理、工事写真/黒板、図面共有/管理、日報/報告書など様々なシーンで導入される施工管理アプリ。現場TECHが厳選したおすすめ製品の資料をまとめてダウンロードいただけます。また、特典として、社内提案に活用できる19製品比較表エクセル資料も無料プレゼント。

まとめ

建築資材の高騰は、ウッドショックをはじめとする世界的な需要増や原料不足、円安の要因が重なり、2025年以降もしばらく続くと予想されています。

資材価格の上昇は、建設コストを押し上げ、業界全体に大きな影響を与えています。

このような状況下では、安定した仕入れルートの確保や国内資材の活用、効率的な資材管理などの具体的な対策が必要不可欠です。

今後も変動を続ける市場動向を観察しつつ、今回紹介したクラウドシステムを利用し、柔軟かつ長期的な対応を進めることが大切です。