建設業界では、ベテラン作業員の高齢化や若手不足による人材問題など、貴重な技術やノウハウの継承が課題とされています。

長年培われたノウハウが引き継ぎされないことによる、業務遅延や品質低下に関わるケースが発生しています。

この記事では、技術継承が進まない主な理由やその解決に向けた具体的な施策、そして実際に技術継承を成功させた建設会社の事例まで、現場目線でわかりやすく解説しています。

今後の現場力強化や人材育成のヒントを得たい方は必見です。

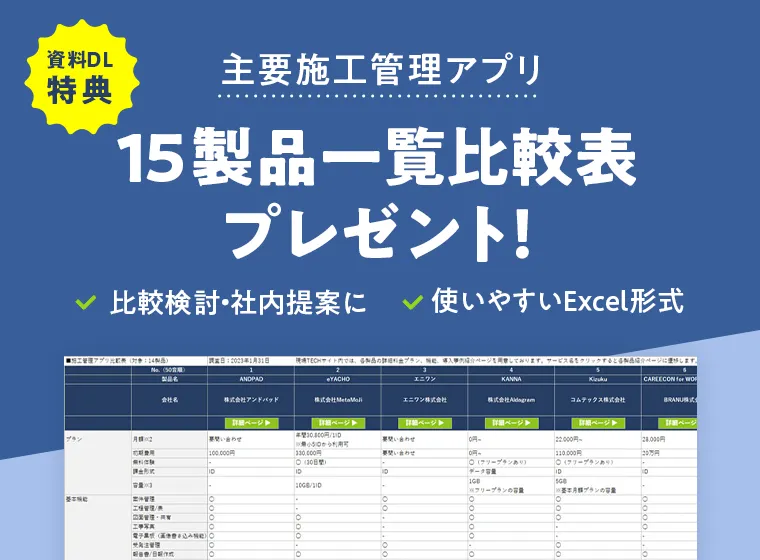

施工管理アプリ選びでお悩みの担当者へ

工程管理/表、タスク管理、工事写真/黒板、図面共有/管理、日報/報告書など、

現場TECHが厳選したおすすめ製品の資料をまとめてダウンロードいただけます。

【特典】19製品比較表エクセル資料も無料プレゼント!

建設業の技術継承は大きな課題

ベテラン作業員の高齢化が進む建設業では、技術・技能の継承が進んでおらず、技術継承に大きな課題を抱えています。

この章では、大きな課題3つを下記の順で解説していきます。

- 建設業従事者の減少

- 教育・研修体制不足

- マニュアル不足

建設業従事者の減少

建設業の技術継承ができない理由の1つ目が、建設業従事者の減少にあります。

建設業の人手不足は深刻な問題を抱えています。

建設業就業者数を調べたデータによると、1997年685万人をピークとし、2024年はピーク時比で477万人と減少傾向です。

なお、2024年の建設技能者数は303万人と、就業者数と同様に減少していることがわかります。

建設技能者とは、建設現場で実際に作業を行う、専門的な技術や技能をもつ労働者のことです。

大工・左官・鳶職などが含まれます。

建設業従事者の高齢化問題や若手就業者不足もあげられます。

熟練の技術・技能をもったベテランと一緒に仕事を行うことが技術継承の近道となりますが、継承するための人数の確保が難しいのが課題です。

教育・研修体制不足

新しく入社した従業員に対する適切な教育・研修体制が不足していると、技術継承が遅れてしまいます。

「現場にでて先輩の後ろ姿を見て覚える」といった手法だと、技術継承はおろか業務の停滞を引き起こしてしまい、結果として退職につながる可能性が高い傾向です。

また、建設現場では長年の経験によって培われた勘やコツといった、言葉では表現が難しい技能が多数存在します。

経験による技能の場合は、言語化が難しく教育に落とし込むのに時間を必要とするため、技術継承が困難になってしまいます。

マニュアル不足

建設現場では、毎日の生産計画の達成やトラブル対応など、目の前の業務に追われながら現場を進めています。

そのなかで、熟練の技術・技能をもつベテラン社員だけが本来の業務以外に時間を確保することは現実的ではありません。

後継者を育てるためのマニュアル整備は、本来の業務よりも優先度が下がることも問題とされています。

そのため、技能や現場を進めるためのノウハウやマニュアルが整備されず、新しい従業員に対する技術継承に時間を要します。

建設業が技術継承をしていくためにやるべきこと

建設業が技術継承をしていくためのやるべきこと3つを紹介します。

- 採用基準の見直しと受け入れ態勢の整備

- 継続的な人材育成の整備

- デジタル技術の活用

上記の順に詳しく解説していきます。

採用基準の見直しと受け入れ態勢の整備

人材不足を解消するためには、従来の採用基準に捉われず多様な人材を受け入れることが必要です。

性別・年齢・国籍・経験の有無など、後継者を育てるための方法の1つとして採用基準を検討することで、人材の確保が円滑に進められるでしょう。

実際に建設業に従事している外国人労働者の割合を見ると、令和2年の110,898人に対し令和6年10月は177,902人と増加率は60%を超えています。

なお、データからも年々上昇傾向にあることがわかります。

参考:厚生労働省「外国人雇用上の届出状況表一覧」(令和6年10月末時点)

採用の間口を広げるだけではなく、多様な人材を受け入れられる環境整備も大切です。

例えば、勤務体系の見直しや多言語に対応したマニュアルの整備などがあげられます。

採用基準とあわせて受け入れ態勢を整えておくことで、技術継承ができる人材確保ができるでしょう。

継続的な人材育成の整備

従業員に対する適切な教育や研修が不足していると、技術継承が遅れてしまいます。

そのため、研修センターの設置や段階ごとのレベル別研修、育成的な教育プログラムを計画し、組織として継続的な技術継承できる体制作りが重要です。

例えば、新人や若手社員には基礎知識や安全教育の座学研修を実施し、その後OJT(現場訓練)で経験や技術を習得してもらう。

また、OJTの質を高めるために、現場ごとに指導担当者(メンター)を配置し、質問しやすい環境を整えるなどがあげられます。

他にも大手建設会社では、技能レベルを細かく分けて各ステップに対し目標や課題を設定していたり、3ヶ月ごとの定期的な評価面談を実施したりと、進捗を確認しながら次の成長目標を設定します。

そうすることで、昇進・昇任の基準や評価方法が理解できるため、「いま必要なスキルは何か」「どのように成長できるか」を社員が理解でき、円滑な技術継承が可能です。

デジタル技術の活用

技術継承ができない理由として、マニュアル不足を紹介しました。

対策としては、継承プロセスの標準化やデジタル技術の積極的な活用をおすすめします。

継承プロセスの標準化を行う上で、ベテラン作業員が持っているノウハウをヒアリングし、言語化することが大切です。

ただし、勘やコツといった言葉にしづらい部分があるので、動画マニュアルを活用することが重要です。

また、技術継承のプロセスを文書化し、具体的な手順を定めておきましょう。

手順を定めることで各担当者の役割を明確にできるため、誰がどの役割を指導するかを明確に定められます。

動画マニュアルの制作や技術継承のプロセスの可視化を行う際は、デジタル技術の活用がおすすめです。

情報を体系的に管理し進捗状況を常に確認できるため、技術継承の手助けとなります。

【成功事例】建設業の技術継承が上手くいった施策

実際に建設業の技術継承が上手くいった成功事例を3つ紹介します。

株式会社濱崎組

株式会社濱崎組では、従来の「親方から技能を伝承する」徒弟制度ではない、独自の技術伝承システムによる、優れた人材育成を実現しています。

入社時点から学科講習・各種実技研修を社内外で実施していきます。また、現場作業に必要な資格は公的機関で専門講師による指導で取得し、技能部分については卓越した技能者による直接指導体制をとっています。

上記の取り組みにより、技術継承に偏りがなく技術が受け継がれている一例です。

引用元:株式会社濱崎組「教育体制・配属」

株式会社アースシフト

株式会社アースシフトがコミュニケーションツールを導入し、情報共有や相談が円滑になった事例を紹介します。

導入後の効果

elganaを導入した効果としては、コミュニケーションのスピードやレスポンスが良くなったことが大きいですね。外に出ている社員からもすぐに返信や報告が届くので、オフィスに帰ってきて報告してもらうまで現場の詳しい状況が分からないということもなくなりました。まずは電話で報告してから「詳しいことはelganaで」といった使い方もよく見られます。

やはり現場の様子は写真などを見た方がわかりやすいですし、具体的な状況が把握できれば機材の手配などもより正確になります。特に弊社は災害復旧などの仕事が多いので、報告のスピードや正確性は非常に重要です。また、一回の報告で、チーム内だけでなく管理層まで情報が共有されるので、情報が輻輳したり情報共有に漏れが生じたりといった事態も避けられます。送ったメッセージを「誰が」、「何時何分に」読んだかまで確認ができることもelganaの便利なところ。緊急時など一刻を争う場合は、既読者確認機能を利用して未読の人に対して個別にフォローの連絡を入れるようにしています

引用元:elgana導入事例より

株式会社安藤・間

技術継承する際に、ITツールである「現場サポートシステム」を開発し、活用に取り組みます。

しかし、紙のマニュアルでは読んでもらえず、マニュアルの動画化を推進します。

導入事例

本プロジェクトの担当者を一人にせず、チーム一丸となり最適解を考え話し合いながら進めました。また、Tebikiさんからのアドバイスをベースとして、「可能な限り短く、シンプルに」「動画だけで全てをカバーしようとせず、動画と静止画を上手に併用する」ことを特に意識しました。具体的には、再生時間は1〜2分以内を基本としたほか、システムの操作など伝えたいことが“動き”であれば動画を、運用フローやルールなど“動き”がなければ静止画にしました。

効果として、当初描いていた目標は達成できました。具体的な数値で言うと、一概に単純比較は難しいかもしれませんが、従来の紙のマニュアルで展開した他の現場向けシステムとtebikiを活用した「現場サポートシステム」とを比較すると、システム操作に関する問合せの割合は、前者が全体の28%、後者が10%でした。結果、私達の対応業務は約7割削減され、「現場サポートシステム」を無事に普及・展開することができました。加えて、問合せ業務の他にも、tebikiは動画マニュアルの作成から展開まで一貫して行えるので、動画マニュアルを掲載する社内ポータル作成・保守業務が全て不要となりました。これにプラスして、他の動画マニュアルソフトと比較しても、動画作成の工数を半分以下に削減できたので、普及・展開・対応業務の全体工数を約8割削減できました。

引用元:tebiki導入事例より

導入事例をみると、会社の教育体制を一新する企業やDX化を活用して技術継承を推進している企業が多く見受けられました。

技術継承を上手く進められている企業は、「社内仕組みの見直し」「ITツールの積極的起用」を実施しています。

【厳選】おすすめ施工管理アプリの資料をまとめてダウンロード!

\ カンタン30秒で複数サービスを比較 /

工程管理/表、タスク管理、工事写真/黒板、図面共有/管理、日報/報告書など様々なシーンで導入される施工管理アプリ。現場TECHが厳選したおすすめ製品の資料をまとめてダウンロードいただけます。また、特典として、社内提案に活用できる15製品比較表エクセル資料も無料プレゼント。

まとめ

建設業界では、ベテラン作業員の高齢化や若手不足により、技術継承が大きな課題となっています。

技術継承が進まない原因は、技術や知識が属人化しやすく、組織全体で共有・体系化されていないことです。

技術継承の課題を解決するには、「採用基準の見直し」「計画的かつ継続的な人材育成」「デジタル技術の活用」が重要です。

実際に、動画や3Dモデルで技術を記録し、技能研修やOJT、キャリアを組み合わせた教育体制を整備する企業が成果を上げています。

今後も現場の姿勢を踏まえながら、仕組みづくりと人材育成を両輪で進めていき、建設業の技術力維持・発展に重点をおきましょう。